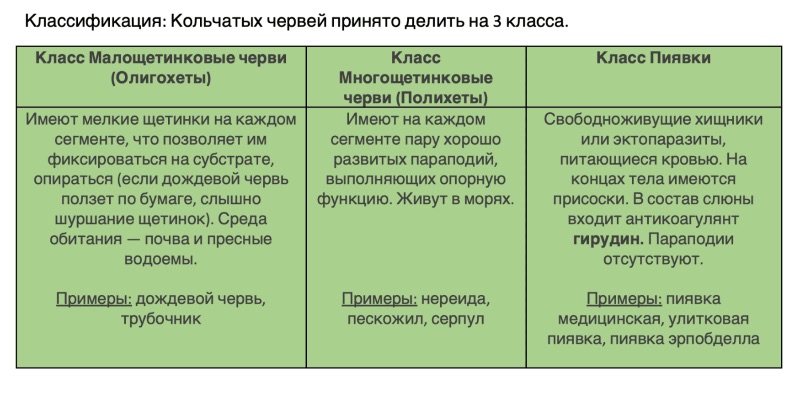

Кольчатые черви

НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ

легко понять и запомнить

Кольчатые черви, вероятно, произошли от низших плоских червей. Они занимают самое высокое положение среди прочих типов червей. Вот их

Появление замкнутой кровеносной системы.

Появление вторичной полости тела (целома) — пространства между внутренними органами, заполненного жидкостью и отграниченного одним слоем клеток.

Метамерное (сегментарное) строение тела.

Особенности строения Кольчатых червей

Пищеварительная система

Сквозная, состоящая из передней, средней и задней кишки. В отличие от Круглых червей, передняя кишка имеет разделение на захватывающую добычу часть (глотку) и транзиторную часть (пищевод). Средняя кишка может иметь расширение (зоб) для обеспечения лучшего переваривания и последующего усвоения пищи. Имеется желудок.

Нервная система

Представлена окологлоточным кольцом, надглоточным узлом, подглоточным узлом и брюшной нервной цепочкой. По одному узлу на сегмент. От узлов отходят тонкие нервы к органам и тканям соответствующего сегмента.

Выделительная система

Представлена метанефридиями — парными воронками, расположенными в каждом сегменте. Воронка метанефридиев собирает продукты выделения из одного сегмента, а выделительная трубочка открывается отверстием в соседнем сегменте тела.

Половая система

Гермафродитами являются дождевые черви и пиявки, в то время как многощетинковые черви раздельнополы.

Оплодотворение может быть как наружным, так и внутренним.

Дождевой червь, хоть и является гермафродитом, практикует перекрестное оплодотворение. Особи обмениваются семенной жидкостью, т.к. к моменту копуляции созревают лишь семенники. Далее наступает оплодотворение, после чего формируются яйца, откладываются в поясок и сбрасываются родительским организмом в виде единого кокона).

Дыхательная система

Функция дыхания осуществляется покровами тела. У некоторых морских Кольчатых червей имеются жабры в основании параподий.

Кровеносная система

Замкнутая, состоит из продольных брюшного и спинного сосуда, а также кольцевых (соответствующих каждому сегменту) сосудов. Сердца нет — перемещение крови осуществляется за счет разницы давления, создаваемой брюшным и спинным сосудами, а также передними кольцевыми (их иногда называют «сердца»).

Связывание кислорода осуществляется различными дыхательными пигментами у представителей разных видов. Этим фактом объясняется разный цвет крови у разных групп Кольчецов.

Кожно-мускульный мешок

Клетки эпителия у Кольчатых червей образуют щетинки (состоят из хитина, являются специфическими выростами кожи). Полихеты имеют также параподии — первую, примитивную модификацию конечностей. Мышцы имеют продольный и кольцевой слой, что объясняет разнообразие движений.

Полость тела разделена перегородками на отдельные камеры соответственно сегментам.

Задача целома — депонирование и транспорт различных веществ, поддержание внутренней опоры (гидроскелет).

Стоит отметить, у Кольчатых червей превосходно развита регенерация.

Некоторые из кольчатых червей способны к размножению частями тела — бесполый способ размножения фрагментаця.

Строение и жизнедеятельность дождевого червя

Особенности строения он имеет характерные для всех представителей класса Малощетинковые черви:

Окологлоточное кольцо, надглоточный и подглоточный узлы, брюшная нервная цепочка.

Замкнутая кровеносная система: спинной сосуд + брюшной сосуд + кольцевые сосуды.

Вторичная полость (целом).

Сквозная пищеварительная система (с расширениями — зобом и желудком).

Метамерное строение.

Мелкие щетинки на сегментах.

Продольный и поперечный (кольцевой) слои мышечной ткани. Отсюда — вариабельность осуществляемых движений.

Выделительная система метанефридиального типа.

Гермафродиты.

Дыхание через кожные покровы.

Дождевой червь обитает в почве, древесной трухе, в лесной подстилке и пр. Формирует в земле многочисленные ходы и норы. Перемещение в пластах почвы не затруднительно для него, т.к. он покрыт тонким слоем слизи, облегчающим скольжение.

Перерабатывает землю вместе с гниющими органическими остатками, проявляя себя как типичный редуцент. Продукты переработки дождевого червя неимоверно ценны для растений (точнее — для их корней). Ведь в результате его деятельности почва обогащается гумусом, насыщается кислородом. Это в свою очередь повышает урожайность сельскохозяйственных культур (и не только).

Живут эти черви практически повсеместно, лимитирующий фактор — плотность почвы. В зонах вечной мерзлоты встретить дождевого червя практически невозможно.

В дождливую погоду дождевой червь непременно выползает на поверхность, поскольку норки его затапливаются водой и он теряет возможность дышать в таких условиях. В холодное время этот червь уходит глубоко в почву.

Строение и жизнедеятельность пиявки

Живут они преимущественно в пресных водоемах (некоторые предпочитают морские).

Питаются кровью теплокровных и холоднокровных животных — пищевые пристрастия пиявок в этом смысле «видоспецифичны» (определенные виды пиявок предпочитают определенные виды «жертв»). Можно их рассматривать как хищников или эктопаразитов.

Приспособлением к такому питанию служит определенное устройство краевых участков туловища пиявок. А именно наличие присосок. По факту, присоски — это слившиеся и видоизмененные сегменты, необходимые для фиксации на теле жертвы.

У многих пиявок также имеются хитиновые зубцы (расположенные на поверхности трех челюстей), позволяющие прокусывать покровы жертв в местах наиболее поверхностного прохождения кровеносных сосудов.

Для обеспечения бесперебойного движения крови пиявки выделяют слюну, содержащую гирудин — антикоагулянт природного происхождения. На сегодняшний день даже есть отдельное направление в медицине — гирудотерапия (терапия пиявками). Предполагается, что такой вариант лечения снизит системное артериальное давление и повысит кроветворную функцию красного костного мозга.Однако доказательная медицина эффективность терапии пиявками отвергает, формально относя данное направление к народной медицине.

После потребления крови (масса которой может превосходить собственно массу пиявки в 5-7 раз) пиявка отсоединяется от жертвы и спокойно переваривает полученную пищу. До новой успешной охоты в таком состоянии они могут находиться до двух лет. Ожидать приход новой жертвы она будет в воде, заведомо прикрепившись к корягам или водным растениям.