Диагностика и лечение бронхоэктатической болезни

НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ

легко понять и запомнить

Диагностика

Данные физикального обследования малоспецифичны: жесткое дыхание с присоединением влажных хрипов во время обострения, а при выраженной эмфиземе – бочкообразная грудная клетка и коробочный перкуторный звук.

Применяют инструментальные методы:

R ОГК может быть нормальной в начале болезни, а при длительном течении выявляет ячеистость и деформацию рисунка, ателектазы, кистозные образования;

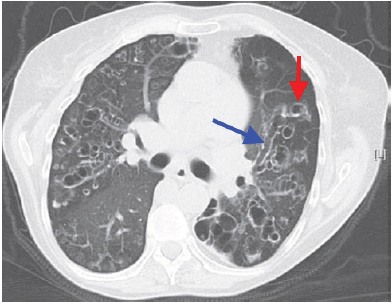

КТ высокого разрешения хорошо визуализирует расширенные бронхи и является золотым стандартом диагностики;

бронхоскопия (реже бронхография) является дополнительным исследованием, позволяет взять образцы тканей и более информативна при длительном течении болезни.

КТ с четкой визуализацией бронхоэктазов как в продольном (синяя стрелка), так и в поперечном сечениях (красная стрелка)

В ОАК умеренный лейкоцитоз, повышение СОЭ, иногда анемия. Особое значение имеет бактериологическое исследование мокроты, которое позволяет назначить оптимальную антибиотикотерапию. У больных с бронхоэктазами часто обнаруживают флору, которая нехарактерна для большинства заболеваний легких: синегнойную палочку, золотистого стафилококка, нетуберкулезные микобактерии и грибы типа аспергилл.

Осложнения

Закономерными осложнениями устойчивого гнойного процесса в легких могут быть:

плеврит и эмпиема плевры;

очаговая пневмония;

абсцесс легкого;

амилоидоз (чаще всего почек).

Поражение бронхиального дерева приводит к кровохарканью и легочным кровотечениям, а также развитию бронхообструкции. При длительном течении заболевания нарастает легочная гипертензия и развивается хроническое легочное сердце.

Если бронхоэктазы развиваются на фоне наследственной патологии, болезнь неуклонно прогрессирует и прогноз неблагоприятный. В иных случаях при агрессивном лечении на начальных стадиях возможно выздоровление, на последующих – контроль заболевания.

Консервативное лечение

Антибиотикотерапия:

эмпирическое лечение первой линии: амоксициллин/клавулановая кислота или цефоперазон/сульбактам;

второй линии или при выявлении синегнойной палочки: респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин) или карбопенемы (имипенем, меропенем);

по результатам бактериологического исследования с определением чувствительности.

Муколитические средства:

амброксол;

ацетилцистеин.

Бронхолитики (при бронхообструкции): ипратропия бромид, сульбутамол и т.д.

При тяжелом течении:

лечебная бронхоскопия (вымывание слизистых и гнойных пробок);

оксигенотерапия;

ИВЛ с положительным давлением на выдохе.

Высокую эффективность имеют ЛФК, дыхательная гимнастика, массаж и приемы постурального дренажа – принятие определенных поз (в зависимости от местоположения бронхоэктазов) в сочетании с похлопыванием по грудной клетке, вибромассажем или кашлевыми толчками.

Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению:

одностороннее ограниченное (сегменты, доля или две доли в правом легком) поражение,

не поддающееся консервативному лечению,

в отсутствие хронического легочного сердца и других тяжелых осложнений.

Лечение сводится к резекции наиболее измененных участков легких. В паллиативных целях выборочная резекция возможна и при двустороннем поражении.

Профилактика обострений

Важны отказ от курения и вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.