Хроническая сердечная недостаточность: диагностика и клиническая картина

НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ

легко понять и запомнить

Диастолическая и систолическая дисфункция миокарда

Объективная оценка проводится при помощи ЭхоКГ с допплеровским исследованием.

Для оценки диастолической функции миокарда (его способности к расслаблению) решающим является определение пиковых скоростей трансмитральных волн Е, А и их отношения.

Волна Е соответствует пассивному наполнению ЛЖ, а волна А – активному (в ходе сокращения предсердий).

Для оценки систолической функции миокарда (его способности к сокращению) определяют фракцию выброса (ФВ) ЛЖ. Усредненной нормой считают 45% и выше (по методу Симпсона).

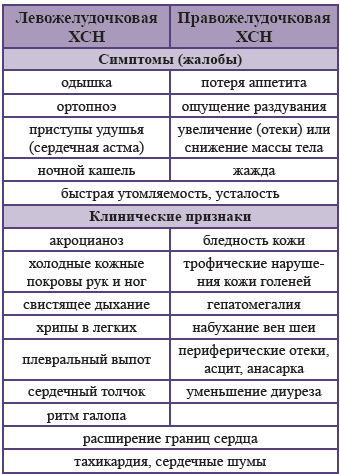

Клиническая картина

Проявления ХСН определяются нарушением сократительной функции одного (стадия IIa) или обоих (стадии IIb и III) желудочков. Они вызваны как гипоперфузией (возникает в круге кровообращения, следующим «после» желудочка с нарушенной функцией), так и венозным застоем (в круге кровообращения «до» желудочка).

Клиническая картина

Характеристика отеков при ХСН:

всегда двусторонние;

начальная локализация – лодыжки, голень;

мягкие на ощупь;

цвет кожи над отеками – розовый;

к вечеру обычно нарастают (связано с положением тела, поэтому у лежачих пациентов суточной динамики нет).

Характеристика одышки при ХСН:

преимущественно инспираторный характер;

провоцируется физической нагрузкой или увеличенным венозным возвратом (например, в горизонтальном положении ночью);

серый, холодный цианоз;

пациенты занимают сидячее или полувозвышенное положение с резким усилением одышки при попытке лечь (ортопноэ);

сопровождается чувством страха и приближающейся смерти;

в легких выслушиваются сухие, а в нижних отделах – иногда и влажные хрипы.

Длительно текущая ХСН всегда приводит к нарушению функции обоих желудочков, поэтому у большинства пациентов наблюдается комбинация признаков лево- и правожелудочковой ХСН, хотя те или иные могут преобладать.

Диагностика

Не существует единых критериев диагностики ХСН.

На первом этапе оцениваются:

анамнез (наличие возможных причин развития ХСН) и характерные жалобы;

данные физикального осмотра (отеки, хрипы, набухание вен шеи, ритм галопа и др.);

ЭКГ (любое отклонение от нормы; полностью нормальная ЭКГ практически исключает ХСН).

Исследования второго уровня:

ЭхоКГ: снижение ФВ менее 40-45%, увеличение КСО и КДО, толщины стенок ЛЖ, индекса массы миокарда ЛЖ, признаки нарушения расслабления желудочков;

мозговой натрийуретический пептид (BNP) или его N-концевой предшественник (NT-proBNP): нормальный результат практически исключает ХСН, повышение говорит в пользу ХСН; BNP продуцируется кардиомиоцитами в ответ на избыточное растяжение сердечной мышцы.

Всем пациентам с подозрением на ХСН также выполняются:

R-графия ОГК: кардиомегалия, венозный застой, признаки интерстициального и альвеолярного отека легких;

ОАК: анемия (чаще хронического воспаления), может быть увеличена СОЭ;

БАК: изменения, связанные с сопутствующими болезнями внутренних органов или с тяжелой СН (чаще увеличение креатинина, АЛТ, АСТ, СРБ, снижение общего белка, альбуминов, концентрации натрия, нарушения в липидограмме);

ОАМ: протеинурия, глюкозурия;

тест 6-минутной ходьбы для оценки функционального класса (ФК) по NYHA:

ФК I 426–550 м

ФК II 300–425 м

ФК III 150–300 м

ФК IV 0–150 м

нагрузочное тестирование (велоэргометрия, тредмил-тест) для оценки ФК; нормальный результат практически исключает ХСН.

При наличии показаний проводят суточное мониторирование ЭКГ, чреспищеводную ЭхоКГ, МРТ сердца, радионуклидную вентрикулографию, коронарную ангиографию и др.